Archive for the 'Rechte der Kinder' Category

Wildnispädagogik

Wunderbar – ich bin noch ganz beseelt.

Jetzt war ich drei Tage in der Wildnis, Freitag Abend bis Sonntag Mittag.

Drei Tage Einblicke in die Wildnisschule Hoher Fläming bei einem Naturmentoring Basiskurs mit Paul Wernicke und mit seinem Kollegen Wieland Woesler von der Wildnisschule Seenland. Und da war dann noch Christian, der in Hessen eine Wildnisschule gründen will, und mit mir acht Wildnissuchende, sechs Frauen und zwei Männer zwischen 20 und 60 Jahren.

Für mich war es eine Erdung, Meditation, Entspannung und Konzentration auf das Wesentliche. Ich war intensiv in Verbindung mit mir und der Natur/Wildnis. Ein- und Ausatmen. In Resonanz sein. Das eigene Feuer in mir finden.

Wie kleine Tiere haben wir im Wald gelegen, eng beieinander, ganz ruhig, ganz stumm und starr. Den Atmen des anderen gehört, wache Augen. Es war ein Spiel. Wir waren zu viert, ein Clan, durften von keinem gesehen und nicht gefangen werden Continue Reading »

Demokratie

Demokratie, Freiheit, Respekt, vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung

(Angela Merkel, Bundeskanzlerin, an den neuen Präsidenten der USA)

Verfassungspatriotismus und demokratischer Humanismus. Carolin Emcke erhält Friedenspreis des deutschen Buchhandels

Carolin Emcke erhielt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Herzlichen Glückwunsch!

Aus ihrer Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche: Menschenrechte sind kein Nullsummenspiel. Niemand verliert seine Rechte, wenn sie allen zugesichert werden. Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als Mensch anerkannt und geschützt wird. Zuneigung oder Ablehnung, Zustimmung oder Abscheu zu individuellen Lebensentwürfen, sozialen Praktiken oder religiösen Überzeugungen dürfen keine Rolle spielen. Das ist doch der Kern einer liberalen, offenen, säkularen Gesellschaft.

Verschiedenheit ist kein hinreichender Grund für Ausgrenzung. Ähnlichkeit keine notwendige Voraussetzung für Grundrechte. Das ist großartig, denn es bedeutet, dass wir uns nicht mögen müssen. Wir müssen einander nicht einmal verstehen in unseren Vorstellungen vom guten Leben. Wir können einander merkwürdig, sonderbar, altmodisch, neumodisch, spießig oder schrill finden.

…

Eine freie, säkulare, demokratische Gesellschaft ist etwas, das wir lernen müssen. Immer wieder. Im Zuhören aufeinander. Im Nachdenken über einander. Im gemeinsamen Sprechen und Handeln. Im wechselseitigen Respekt vor der Vielfalt der Zugehörigkeiten und individuellen Einzigartigkeiten. Und nicht zuletzt im gegenseitigen Zugestehen von Schwächen und im Verzeihen.

Zu Carolin Emckes Arbeiten siehe auch meinen Beitrag: Offenes Betrachten hilft gegen Festlegung, Zuschreibung, Fremdenhass …

Siehe auch meine Zusammenstellung zu ihrem Buch „Wie wir begehren“ als PDF: C. Emcke. Wie wir begehren

Hier ihre Dankesrede zum Friedenspreis.

Seit 2000 gibt es in der Berliner Schaubühne das Format „Streitraum“. Ganz wunderbar. Ich versuche, Carolin Emcke da nicht zu verpassen. Schauen sie im Internet. Dort finden sie viele, viele Aufzeichnungen davon.

Einmischen

Mein Lieblingszitat in Sachen PARTIZIPATION stammt von Max Frisch:

Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen.

Themenkarten Partizipation für Teamarbeit, Elternabende, Seminare

30 sehr hilfreiche Themen- und Bildkarten sind gerade im Don Bosco Verlag erschienen, herausgegeben von Rüdiger Hansen und Raingard Knauer unter dem Titel: PARTIZIPATION. Themenkarten für Teamarbeit, Elternabende, Seminare.

Ich habe sie schon ausprobiert. Vor zwei Wochen in einer Kita auf einer dreitägigen Teamklausur zur Erarbeitung einer Kita-Verfassung. Zu Beginn des ersten Tages als Einstieg haben je zwei Kolleg*innen eine Karte ausgewählt, bearbeitet und dann vorgestellt. So kamen wir gleich tief ins Thema und sammelten erste Ausarbeitungen zu einzelnen Kinderrechten. Bei der Klärung der Kinderrechte, die dieses Kitateam ihren Kindern zugestehen möchte, halfen wieder einzelne Karten als Einstieg in die verschiedensten Bereiche, die sich das Team erarbeitete.

Die Karten sind wirklich gut. Ich werde sie jetzt bei meiner Arbeit als Multiplikator für Partizipation immer mit dabei haben. Auf der Vorderseite ist ein Bild und ein Spruch, eine These, ein Zitat. Auf der Rückseite werden diese ausgeführt, so wird jeweils ein Aspekt von Partizipation eingeführt. Abschließend gibt es immer eine Frage, die kontrovers bedacht und besprochen werden kann.

Gut geeignet auch für die eigene Teamarbeit, für Elternabende und Seminar.

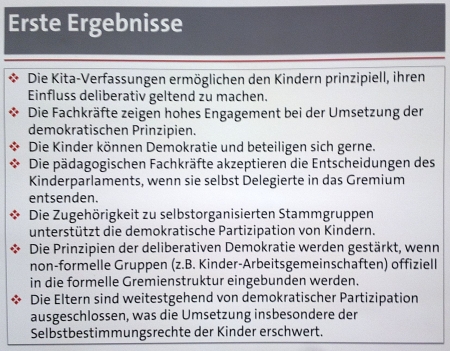

Kinder können Demokratie

Kinder können Demokratie beschreiben, umsetzen, schätzen, wenn sie … sich betroffen fühlen, ernst genommen werden, pädagogisch angeleitet werden.

So die Erkenntnis einer dreijährigen Studie zur „Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen“ rund um das Team von Dr. Elisabeth Richter, Teresa Lehmann und Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker von der Universität Hamburg (Fachbereich Erziehungswissenschaften 2, Arbeitsbereich Sozialpädagogik) die jetzt am 28.04. erstmal einer interessierten Fachöffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Diskussion ist also eröffnet.

Diese knapp zusammengefassten Ergebnisse Continue Reading »

Strukturelle Erniedrigung. Die Schule der Johanna Haarer. Schwarze Pädagogik. Die NS-Pädagogik wirkt bis heute nach.

Wenn wir verstehen wollen, warum Partizipation so wichtig ist in der Pädagogik, für unsere Kinder und Jugendliche, ja für uns selbst, dann sollten wir uns eine gute halbe Stunde Zeit nehmen und zuhören:

CD3, Sabine Bode: Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen (Stuttgart 2014, Bonn 2015, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1632) dort 01 bis 06:

Nazi-Erziehung: Hitlers willige Mütter, Die Schule der Johanna Haarer

„Wehret den Anfängen“

„Das Kind nicht riechen können“

Streit mit der Nazi-Mutter

Wie Wölfchen seine Lebensfreude verlor

Auch Mädchen weinen nicht!

Johanna Haarer veröffentlichte 1934 das Erziehungsbuch „Die deutsche Mutter und ihr Kind“, es wurde nach dem Krieg mehrfach modernisiert und hieß dann nur noch „Die Mutter und ihr Kind“. Es wurde bis 1987 (!) in Auflagen von mehr als 1,2 Millionen Exemplaren verlegt. Es prägte jedoch über 50 Jahre die frühkindliche Erziehung, unseren Umgang mit Säuglingen, Kleinstkindern, Kindern und Jugendlichen. Und diese Schwarze Pädagogik wirkt bis heute (siehe auch Stephan Marks: Scham – die tabuisierte Emotion, Ostfildern 2007, überarb. Ausgabe 2013, S. 47-49). Sie ist leider noch nicht Vergangenheit. Sabine Bodes zentrale Aussage, eine ganze Generation ist traumatisiert, die Kriegskinder, aber auch die „Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation“ sind noch betroffen.

30 Minuten eröffnen auf schauderhafte Weise den Boden, von dem wir aus zu einem partizipativen Miteinander aufgebrochen sind, zu einer neuen Weise der gesellschaftlichen Zusammenarbeit. Bitte einmal zuhören oder lesen. Es ist wichtig. Nach wie vor. Es ist grundlegend für das Thema „U3 Partizipation in der Krippe“. Aus diesen 30 Minuten erklärt sich unsere heutige partizipative Haltung.

Olman, das Traumland Deutschland. Und kann nicht glauben, was er sieht.

22.04.2016, Süddeutsche Zeitung, Seite Drei

„Finger weg. Ein Afghane flüchtet nach Deutschland und kann nicht glauben, was er sieht. Das ganze Land eine Versuchung. Dann trifft er seine Cousine, die ihm gleich klarmacht: Vergiss es.“ von Karin Steinberger

Die Geschichte von Kindern und Jugendlichen auf und nach der Flucht, erzählt am Beispiel von Nadim Nadim und seiner Cousine Shabnam Hotak, hat mich berührt. Sie öffnet unser Betrachten ganz im Sinne von Carolin Emcke (mein letzter Blogbeitrag: Offenes Betrachten hilft gegen Festlegung, Zuschreibung, Fremdenhass, …).

Dann war ich heute im Kino: Töchter ohne Väter, von Andreas Fischer, der auch schon den Dokumentarfilm „Söhne ohne Väter“ machte. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen in Deutschland ein Drittel der Kinder und Jugendlichen ohne ihre Väter auf. Bis ins hohe Alter haben die neun interviewten Frauen mit ihre Geschichte zu schaffen und wir können im Film dabei zusehen.

Schon Sabine Bode zeigte uns in Ihren Büchern „Die vergessene Generation“ und „Kriegsenkel„, dass zumindest zwei Generationen damit zu tun haben.

Jetzt begegnen wir, die davon wissen und selbst betroffen sind, wieder Menschen, die aus Kriegen kommen, auf der Flucht sind oder waren. Wir begegnen, arbeiten, leben mit Menschen, die aus Kriegen kommen, Kindern und Jugendlichen, die ohne Väter, Mütter, ohne ihre Familie sind. Eigentlich verstehen wir, was hier psychologisch für jeden einzelnen und die Gesellschaft los ist.